デジタルのイラストが登場したのは1990年代に入ってからだと言われています。

それから少し時が経つと、漫画原稿もデジタルで作成する人が現れました。

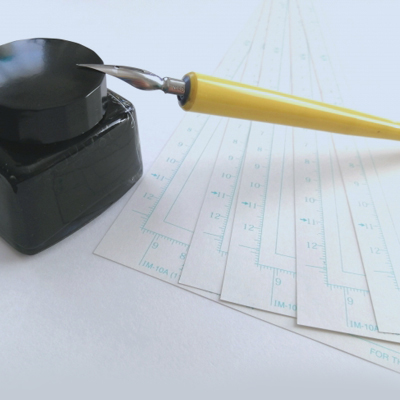

私は、デジタルの便利さに感動してアナログ画材を捨ててしまった人間ですが、そう言えば昔は大変だったなーと思い出したので語ります。

私は小学校高学年の頃から本格的な漫画原稿を作成し始めました。1988年頃のことです。

漫画雑誌に投稿するために、雑誌で説明されている通りに原稿を作ったわけですが、当時はまだ枠線やタチキリ線の目盛りが付いた原稿用紙は売っていませんでした。

真っ白のB4サイズのケント紙を買って、枠線の寸法は全部自分で測って描きました。

よくやったわ、あんなこと(´・ω・`)

雑誌投稿を始めると、出版社から特製の原稿用紙(枠線やタチキリ線の目盛りが付いたもの)を貰えるようになったので、ガチで不便だったのは最初だけでしたが、それにしても小学生の頃の私は根性ありすぎじゃないか?と今振り返って驚いています。

商業誌へ投稿する原稿はB4サイズだったけど、同人誌の原稿はA4サイズが一般的でした。

私は大きい画面よりも小さい画面のほうが描きやすいので、同人誌の原稿のほうが描きやすかったですし、私が高校生になって同人を始める頃には目盛り付きの原稿用紙も売られていました。

用紙サイズ以外は同じ描き方なので、同人初心者の頃も困ることはありませんでした。

やがてデジタルが普及してきましたが、私はしばらくの間は、線画だけをアナログで描いて、ベタとトーンと文字入れをデジタルでやるという方法を取っていました。

当時はペンタブの性能が今ほど良くなかったので、線画は紙に描くほうが描きやすいと言う人もまだ多かったです。線画だけを描いた原稿用紙をパソコンに読み込ませて作業をしていました。

ペンタブが進化すると、原稿もオールデジタルが普通という風潮になっていきました。

昔と比べると大変便利になり、私もアナログ画材を使わなくなりましたが、だからこそ、今の時代にアナログ画材で美しい絵を描ける人は本当に凄いです。今となっては貴重な技術です。

今から「昔と同じ方法で描け」と言われても、もうできない年寄りは多いと思います。

私が現役の頃は、デジタルの漫画やイラストはフォトショップで描いていましたが、今はクリスタを使っている人が多いのですよね。私はクリスタのことは全然分からないし、今から使い方を覚えられる気もしません。そう思った時、私はもう本当にリタイアしてしまったのだなと痛感しました。

今の私のお絵描き道具は、もっと安価なアプリで充分間に合っています。

コメント

こんにちは。

原稿用紙の話懐かしいです!私がアナログ原稿を触っていた時期は既に目盛り付きの原稿用紙は市販されてましたが、一回だけ投稿した少女漫画雑誌の応募者プレゼントがB4の無地ケント紙の作図に使えるようなプラ製の定規でした(1999年の話です)つまり当時はそういうものが需要あったのかな~と思いました。(価格の関係だろうか…無地の方が若干安いとか?)

同人誌の作画は最初は線画だけアナログ、最近はオールデジタルですが最初はオールデジタルがものすごくやりづらかったです。枠の感覚がつかめなかったので。

アナログのモノクロ原稿が今でも苦手な作業ですね…。ベタはどうすればいいか分からないし、トーンとか下の紙抜いちゃったことありますし。アナログ全盛期に雑誌投稿や漫画主体の同人活動をしていた方すごいな…と思いました。

>ミナトさん

こんにちは。そのプラ製の定規は、私も持っていました!初めて投稿した時に貰って、実際に使ったこともあります。でもその後は、特製の目盛り付き原稿用紙を結構たくさん貰えたので(投稿するたびに数十枚貰えました)定規のほうはすぐに使わなくなりました。

1999年に応募者プレゼントにされていたのは、在庫処分?とも思ってしまいますね。

でも、無地の紙のほうが安いからまだ需要があったのかも?という説も、確かにありそうです。

あの定規、今は残念ながら手元に無いのですが、残しておけば良かったと少し後悔しています。

まさかあの定規の話をして頂けるとは思わず、テンションが上がってしまいました。

アナログの原稿は、昔は普通に描いていましたが、今はもうできませんね…つけペンで線を引く感覚も完全に忘れてしまいました。ベタは無心で塗る作業が結構好きでしたが、トーンは絶対にデジタルのほうが便利です。ペン先やカッターで手をケガしていたのも、懐かしい思い出です。

過去に何度かお邪魔させていただいております。

現役でフルアナログで描いているので今回の話題は特に心惹かれるものがありました。

私の中学生くらいの頃には、既にPC用のフリーソフトや廉価版ソフトが多少は出ていた頃だったのフリーソフトの存在を知ってからは、これなら画材代もかからないし色もたくさん使える!と思ってすぐに飛びついて毎日のようにお絵描きをしていました。

ただ、モノクロの漫画原稿をデジタルでどうにかするには最低限廉価版ではない方のPhoto Shopが必要だったりしたのでカラーはデジタル、モノクロはアナログで長いこと仕上げていました。その後何故かある日突然デジタルに飽きてしまったので、カラーもアナログ作画になりましたが現代はモノクロ原稿もデジタルの人が大半で個人的には少々寂しい気持ちもあります。

アナログは修正が効きづらいのが痛いですが、体の感覚で描けることや紙やペンの感触があるのが良いような気がします。デジタルは修正のしやすさやバケツツールなんかはものすごく便利だと思いました。モノクロ原稿のトーンとベタのみをデジタルで試してみたことがありますが、塗りつぶす作業は本当に楽でした。

今はスマホで漫画も描けるんですもんね。凄い時代になったと思います。

>豆乳さん

現役でフルアナログは凄いですね!私も紙やペンの感触は好きだったのですが、それ以上にデジタル特有の便利さに感動してしまって、その気持ちが勝ってしまいました。

私はアナログのトーン貼り作業がかなり嫌いで、アナログ原稿ではなるべくトーンを使わない画面作りをしていましたが、デジタルに移行したらトーンも楽しくなりました。

私がデジタルに移行した理由は、時短とか、やり直しが簡単にできるとか、多くのことがラクになるからで「デジタルでしかできない表現を追及する!」みたいな心意気は全然無かったです。

アナログは、アナログでしか体験できない感覚や、アナログでしか出せない味が間違いなくあると思いますが、それでも不便さを我慢してまでは…という人が結局は多いのかもしれませんね。

個人的に、アナログで広範囲に色やベタを塗る時に、どうしてもムラが出来てしまうのがずっと不満でしたので、デジタルのバケツツールには完全に心を撃ち抜かれてしまいました。

今の若い人は、最初からデジタルしか使ったことが無い人も多くて、アナログ画材はよほどの理由が無い限り触れる機会が無さそうです。そういう意味でも、アナログ派の人は今は貴重です。

こんにちは。以前もコメントさせていただきましたミサキです。

原稿用紙の枠線が無かったことなど、昔の漫画制作事情を興味深く読ませていただきました。

私もアナログからデジタルイラストに移行した者ですが、ヒロコ1号さんと同じくデジタル初期は、線画の作業はアナログで行っていたことを思い出し懐かしいです。

ペンタブ(板タブ)で線画を描くのに慣れるのにはかなり時間がかかった記憶があります。

デジタルに完全に移行した今、手間のかかるアナログ絵をよく描いていたな、と自分ながらに思いますし、昔と同じ方法で描ける気がしないです・・・。

なので、自分もアナログ画材で綺麗な絵を描いている作家さんは凄いと思います。

イラストの描き方の変化を振り返ったことはあまりなかったので、こちらの記事で自分のイラストの描き方の変遷を振り返りしみじみと懐かしんでいます。

>ミサキさん

こんにちは。私が小学生の頃は、近所の文房具屋さんの中で一軒だけスクリーントーンを売っている店があったのですが、目盛り付きの原稿用紙はまだありませんでした。

あの頃は、不便だった時代から少しずつ便利になっていく過渡期だったような気がします。

デジタル初期の頃のペンタブは、今と比べてとても描きにくかったですよね。

私は板タブしか使ったことが無くて、液タブは経験していないのですが、初めて買った板タブと後になってから発売された板タブでは描き心地が全然違いました。

なので、デジタル初期の頃は線画だけアナログで描く人の気持ちもよく分かりました。デジタルに完全に移行すると、もう昔と同じ方法では描けないと感じてしまいます。画材の扱い方を忘れてしまったのもあるけど、修正がデジタルと同じようにできないのが、実は一番キツイかもしれません。

はじめてコメントします。

私はみなさんとは逆に、アナログでしか原稿を作成したことがない者です。

ベタのムラは「印刷物には影響が出ないから気にしない」派(同人仲間)と

「気になるから画材のポスターカラーを使用する」派

「塗りやすい油性マジックを使用する」派等ありました。

完成された原稿は数年位は変化はありませんが

特に油性マジックで作成されたものは年月が経つと劣化が目立ちます。

トーンもカッターナイフで削って陰影効果を出したりしていました。

削ったカスはテープで取ったりしたものです。

懐かしく思い、書かせてもらいました。

年寄の出しゃばり失礼いたしました。

>ヨシダさん

はじめまして。昔から今までずっとアナログで描いている漫画家さんもいらっしゃいますし、デジタルで描く人が多数派になっても、アナログで描く人がいなくなることは無いと思います。

私の周囲では見かけなくても、敢えてアナログを選ぶ若い人もどこかにいるかもしれません。

ベタのムラは、確かに印刷物には影響は出ませんが、私は生原稿を見てムラがあると気になってしまいました。ポスターカラーや油性マジックも、デジタルの完璧な黒ベタには敵いません。

私は、トーンを貼った時にできるトーンと紙の段差や、ホワイト修正によるデコボコも個人的に不満でしたので、それらをすべて解決したデジタルに感動してしまいました。

アナログのトーン貼りが好きな人は、カッターで削る作業も楽しいと言っていましたが、私は面倒だと思っていました。でも昔はアナログしか無かったので、頑張って作業をして、入浴した時にトーンのカケラがお湯に浮いたりしていたのも懐かしい思い出です。